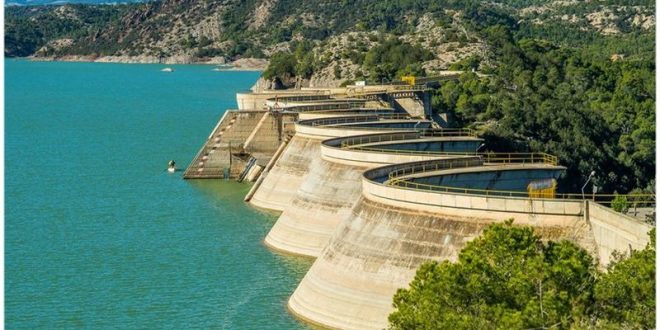

Au 9 septembre 2025, le taux de remplissage des barrages tunisiens atteint 29,3%, selon les données officielles de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI). Ce chiffre marque une amélioration de 27% par rapport à la même période en 2024, mais reste en dessous de la moyenne des trois dernières années, estimée à 639,3 millions de m³. Cette hausse modérée ne suffit pas à compenser les déficits accumulés, notamment dans les zones agricoles fortement dépendantes de l’irrigation. Le pays continue de faire face à une pression hydrique croissante, aggravée par la variabilité climatique, la baisse des précipitations et une demande en eau toujours plus élevée.

Répartition régionale : le Nord en tête, le Centre en souffrance

La répartition des ressources hydriques montre une forte disparité entre les régions. Les barrages situés dans le Nord du pays concentrent 92% du volume total, soit 637,1 millions de m³, avec un taux de remplissage de 34,4%. Cette zone bénéficie de conditions pluviométriques plus favorables et d’infrastructures de stockage plus développées. En revanche, les barrages du Centre ne contiennent que 43,1 millions de m³, avec un taux de remplissage critique de 9,6%. Le Cap-Bon, quant à lui, affiche un volume de 12,3 millions de m³, soit 19,9% de sa capacité. Ces écarts géographiques soulignent l’urgence de renforcer les capacités de stockage et de distribution dans les régions les plus vulnérables.

Apports et consommation : un déséquilibre quotidien

Le 9 septembre, les apports en eau dans les barrages ont été de 0,580 million de m³, dont plus de 75% proviennent des barrages du Nord. Ce chiffre est largement insuffisant face à la consommation journalière, qui s’élève à 3,574 millions de m³. Ce déséquilibre entre les entrées et les sorties d’eau met en péril la durabilité des réserves et appelle à une gestion plus rationnelle des ressources. L’agriculture, principale consommatrice d’eau, doit impérativement adopter des pratiques plus économes pour éviter une aggravation de la pénurie.

Impact sur l’agriculture : entre adaptation et vulnérabilité

Le secteur agricole tunisien consomme près de 80% des ressources en eau disponibles. Avec des barrages à faible capacité, les campagnes d’irrigation sont compromises, notamment pour les cultures stratégiques comme les céréales, les maraîchages et les oliviers. Les exploitations agricoles, en particulier dans les zones semi-arides, sont confrontées à des difficultés croissantes pour planifier les semis et garantir les récoltes. Face à cette situation, plusieurs stratégies d’adaptation sont mises en œuvre : irrigation localisée, promotion de cultures moins gourmandes en eau, et recours à des variétés résistantes à la sécheresse. Toutefois, ces efforts restent fragmentés et nécessitent un appui institutionnel plus fort pour être généralisés.

Gouvernance et perspectives : vers une stratégie de résilience

Pour faire face à cette crise hydrique, les autorités tunisiennes envisagent plusieurs mesures. Parmi elles, le renforcement des capacités de stockage par la réhabilitation des barrages existants et la construction de nouveaux ouvrages figure en priorité. La modernisation des réseaux d’irrigation est également essentielle pour limiter les pertes en eau. Des campagnes de sensibilisation sont en cours pour encourager les économies d’eau auprès des usagers, tandis que des mécanismes de tarification incitative sont à l’étude. La Tunisie peut mobiliser des financements internationaux pour soutenir ces réformes, notamment dans le cadre de la transition climatique et de la sécurité hydrique.

Conclusion : une alerte à transformer en levier d’action

Le taux de remplissage de 29,3% des barrages tunisiens est un indicateur alarmant qui doit être interprété comme un appel à l’action. Il met en lumière les limites du modèle actuel de gestion de l’eau et la nécessité d’une transformation profonde des pratiques agricoles, industrielles et domestiques. Pour les communicants sectoriels et les acteurs du développement rural, cette donnée constitue un levier puissant pour structurer des contenus à fort impact, sensibiliser les décideurs et engager les territoires dans une dynamique de résilience hydrique.

AgriTunisie.com Agriculture en Tunisie

AgriTunisie.com Agriculture en Tunisie